【半歩プロの西洋料理】本物の生ハムを訪ねて...

みなさん、こんにちは!

生まれて20年関西で育ちこてこての関西人、まだまだ関西弁は抜けません!

エコール辻東京の佐藤 舞です。

突然ですが、みなさん生ハムはお好きですか?私は大好きです。

あの舌に直接訴えかけてくるような旨味や口の中で溶けてゆく脂がたまりません。

生ハムといえば、イタリアのパルマのものが有名ですが、それ以外にも多くの名産地があり、それぞれに独特の味わいがあります。

ある時「生ハムは、基本的に豚肉と塩だけでできている」と聞き、「え?腐らないの?」と不思議に思いました。(※注1)

生の豚肉と塩だけで、どのようにして生ハムへ変化するのだろう?

熟成させるということはなんとなく聞いたことがありますが、実際見てみないと分からないな...と思っていたところ、日本でも生ハムを作っている方がいることを知りました。

この方は多田昌豊(ただ まさとよ)さんといい、イタリアのパルマで生ハム作りの修業を積んだ後、現在は日本の岐阜県に生ハムの工房を構えていらっしゃるとのこと。

日本で初めて"本物"の生ハムを作ったという方に、生ハム作りの工程はどのようなものかをぜひ見て!聞いて!みたいと思い、訪問してまいりました。

多田さんの経営する生ハム工房『ボン・ダボンBON DABON』は、刃物生産で有名な岐阜県関市にあります。

工房の周辺は、このような大自然に囲まれています

こちらの工房では生ハム作りの工程は多田さんが全てお一人で担っているそうです。

1年間に作り上げる生ハムの数が600本と聞いて驚きましたが、多田さんが修業をしていたイタリアの工場では1週間に5000本も仕込んでいたそうで、それに比べればささやかな量と言えるのかもしれません。

それでもお一人でこれだけの作業をされるのは大変な事でしょう。

多田さんはもともと大学で食肉加工学を学んでいましたが、その際に食べた生ハムの感動が忘れられず、製法に興味を持ち、青年海外協力隊などを経て、ついにはイタリアのパルマへ渡り、生ハム職人への門をたたいたそうです。

実際に工場内を見学させていただきながら、生ハム作りの工程を伺いました。

まず生ハムの原材料には、岐阜県産の豚肉を使用しています。多田さんは生ハムを作るのに最適な土地を求めて日本中を周り3年ほどかけて探した末、気候が適していることや良質の豚肉を仕入れることができる地域であることから、この岐阜県関市で工房を開かれたのだそうです。

ただし、塩はイタリア産のものを使用しています。この塩は精製をしていないもので豊富なミネラル分を含み、ハムの味を大きく左右するのだそうです。

多田さんが一度に仕込む生ハムの量は40本。すべての工程は別の部屋で作業が行われるため、温度と湿度が様々に管理されたたくさんの部屋を巡りながら、多田さんの説明を伺いました。

以下、順を追ってご説明しましょう。

【1:塩漬け】

まずは生ハム作りの第一段階、原料となる豚もも肉の塩漬けを行います。

塩漬けは2回に分けて行われ1度に必要な塩は1本10㎏程のもも肉に対し1㎏。粒の粗いものと細かいものを混ぜて使うのですが、粗塩は殺菌、細かい塩は肉への浸透と、それぞれ目的が異なるためだそうです。

2種の塩をもみこんだら摂氏1~3℃、湿度80%以上の冷蔵室へ寝かせます。

1週間後、表面に残った塩をいったん取り除いたらまた同じ量の塩(粗いものと細かいもののミックス)をまぶし、次は2週間寝かせます。

実際の作業の際は、この台に塩漬けした豚肉を置きます。塩を振る時は、肉に塩をどう浸透させるかイメージしながら行うのだとか

塩をして計3週間寝かせる事で、肉から余分な水分が抜け、殺菌が完了します。

【2:乾燥①】

まず最初に塩漬けが済んだもも肉を入れる熟成専用の冷蔵室は、摂氏1~5℃。ここに表面の塩を取り除いた肉を入れ、7日~10日ほどかけて少しずつ乾燥させます。水分を飛ばし、カビが生えないようにするためです。

部屋の床も空気の循環や酵母を生やすためにレンガになっています

【3:酵母を生やす】

次に酵母を生やす部屋へ移します。ここには3か月間ほど置くそうです。

分かるでしょうか?この表面に白くついているもの、これが酵母です

この酵母は岐阜のこの地の大気中に自然に存在するもので、生ハムの味を決めるのに非常に重要な役割を果たすそうです。イタリアの生ハム製造所なら、肉の表面を5mmほどもおおうような酵母が容易に発生するのだそうですが、ここで生ハムを作り始めた当初は全然生えずに苦労したそうです。

(近年は年を重ねるにつれ、酵母のうま味が増してきているとのことです)

【4:乾燥②】

38℃のお湯で表面を洗い流した後に、2回目の乾燥が始まります。1回目の乾燥室とは別の、25~26℃の乾燥室へ肉を移し、空気を循環させます。

そして10日ほどかけ、乾燥室の温度を摂氏15℃、湿度80%まで落としていきながら、腐敗の原因となる余分な水分をゆっくりと抜いていきます。

肉の色が変わってきていて、少し生ハム特有のにおいがしてきています

【5:脂塗り】

肉の表面に、ラード・米粉・塩・こしょうを混ぜたものを刷毛で塗ります。熟成させていく工程の中で段階で肉の"呼吸"を調節し、肉の水分量を調節するためだそうです。

ラード、米粉、塩、こしょうが混ざったもの。米粉はアレルギーを考慮し、小麦粉の代わりに使用

この部屋は窓が開く仕組みになっています。夏は朝4時~9時、冬は10時~12時の、人も心地よいと感じる時間帯にこの窓を開け、穏やかに風を当てる事で熟成と乾燥をうながしていきます。

ラードを下半分塗ってあるもの 全部塗ってあるもの

上から下までずらっと並んでぶら下がっています。

基本的に位置は入れ替えずに個体の大きさと空気の循環をみて配置を決め、置く向きも風をうまく流すように工夫されています。

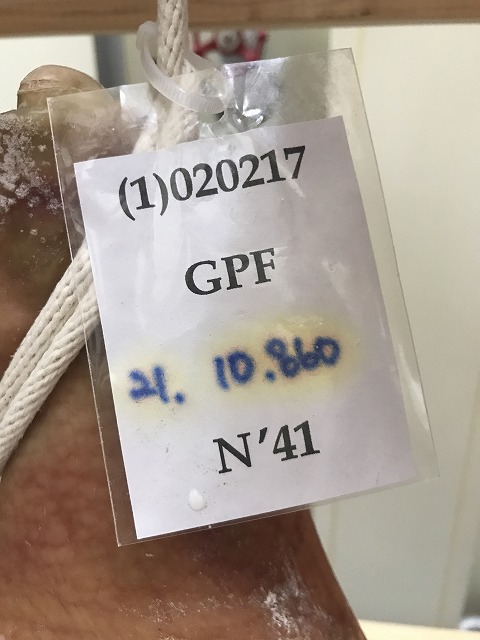

生ハムに付けれられているタグを見てみました。一部記号化されていて素人目には分かりづらいですが、ここには仕込開始日やその際の肉の重量、1度に40本仕込むうち何本目か、また原料となった豚肉を購入した養豚農家の名前など、重要な情報が記載されています。

一本一本が厳密かつ丁寧に管理されている事が分かります。

【6:熟成】

四方八方に生ハムだらけ...夢のようです

多田さんは、熟成の時にあえてカビが生えやすい状況で表面に多めの脂をぬり、もしカビが生えても削れば大丈夫な状態にして熟成をしているそうです。

カビを削りとったところ

【7:熟成審査・焼印】

ついに最終工程です。

熟成をはじめて12か月後、熟成審査が行われます。審査には、馬のすね骨でできた専用の針が使われます。

この針で生ハムを刺し、においをかいで熟成度合を見極め、認められたものに焼き印が押され、晴れて生ハムができあがります。

実際の検査針を見せていただきました。

日本では骨が付いたままの流通があまりないため、実際には刺さずに骨抜きの段階でチェックすることが多いそうです。

『BON DABON』の焼き印。サッカーチームのエンブレム風になっています。(多田さんは生ハムと同じくらいサッカーが大好きだそうです)

各工程の見学が終わり、最後に多田さんの作った生ハムを試食させていただきました。

透けるほどの薄さ!この薄さにスライスするため、刃渡り30㎝はあるスライサーを使います

試食したのは、熟成15~18か月のものと18か月以上の2種類です。

薄くスライスされたものを口に入れる温度だけで溶けていってしまいます。

塩は控えめに感じますがうま味がしっかりと感じられ、衝撃を受けました。

18か月以上のものになると塩分が濃く感じると同時に味わいもより一層濃く感じ、豚肉と塩だけで作られているものだという事が信じられないほどです。

最近ではスーパーなどでもたくさん生ハムは売られていますが、多田さんの手がけた生ハムは、それらのものと旨味や脂の溶け具合が全然違いました。

多田さんは、ご自身の作る生ハムを通じて「生ハムってこんなに美味しいんだ」という意識が日本中に広がれば、という思いを持っていらっしゃるそうです。

ご自身の原点ともなったイタリア・パルマの生ハムとの出会いを今も大切にしていらっしゃるからこそ、これだけの手間と時間をかけ、愛情をこめて生ハム作りに取り組んでいらっしゃるのだと感じられました。

日本にもあった「本物の生ハム」を知り、生ハムの奥深さを改めて感じた体験でした。

今回は、そのまま食べておいしい生ハムの良さを生かした二品「ピアディーナ」と「トルタフリッタ」をご紹介いたします。

(注1)ドイツなど、生ハム加工の際亜硝酸を加える事が法律で義務付けられている国もあります。

<取材協力先>

『BON DABON』

ホームページURL:http://bondabon.com/

※コラム執筆に当たり、BON DABONさんへの直接取材で得た情報、および上記ホームページ内の情報を参考にさせていただきました。この場を借りて深謝いたします。